宮城の伝統を未来へ紡ぐ、専念寺本堂再建の記録集

宮城県亘理町に息づく専念寺の魅力

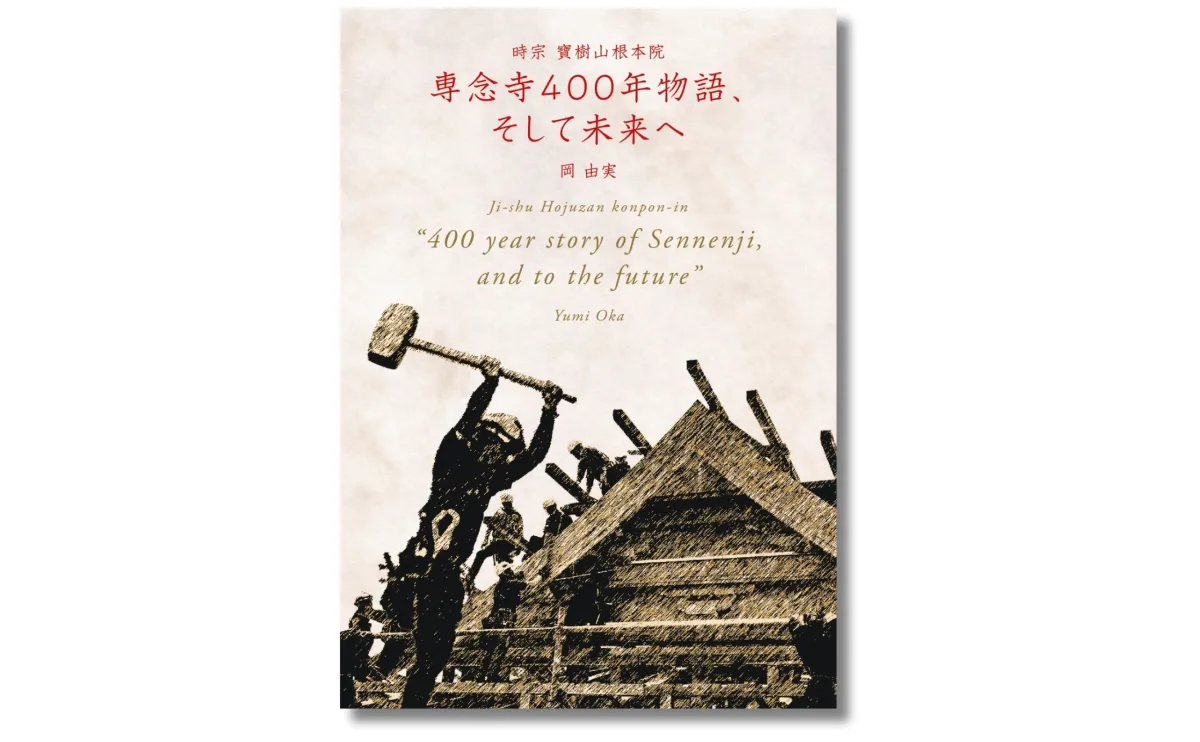

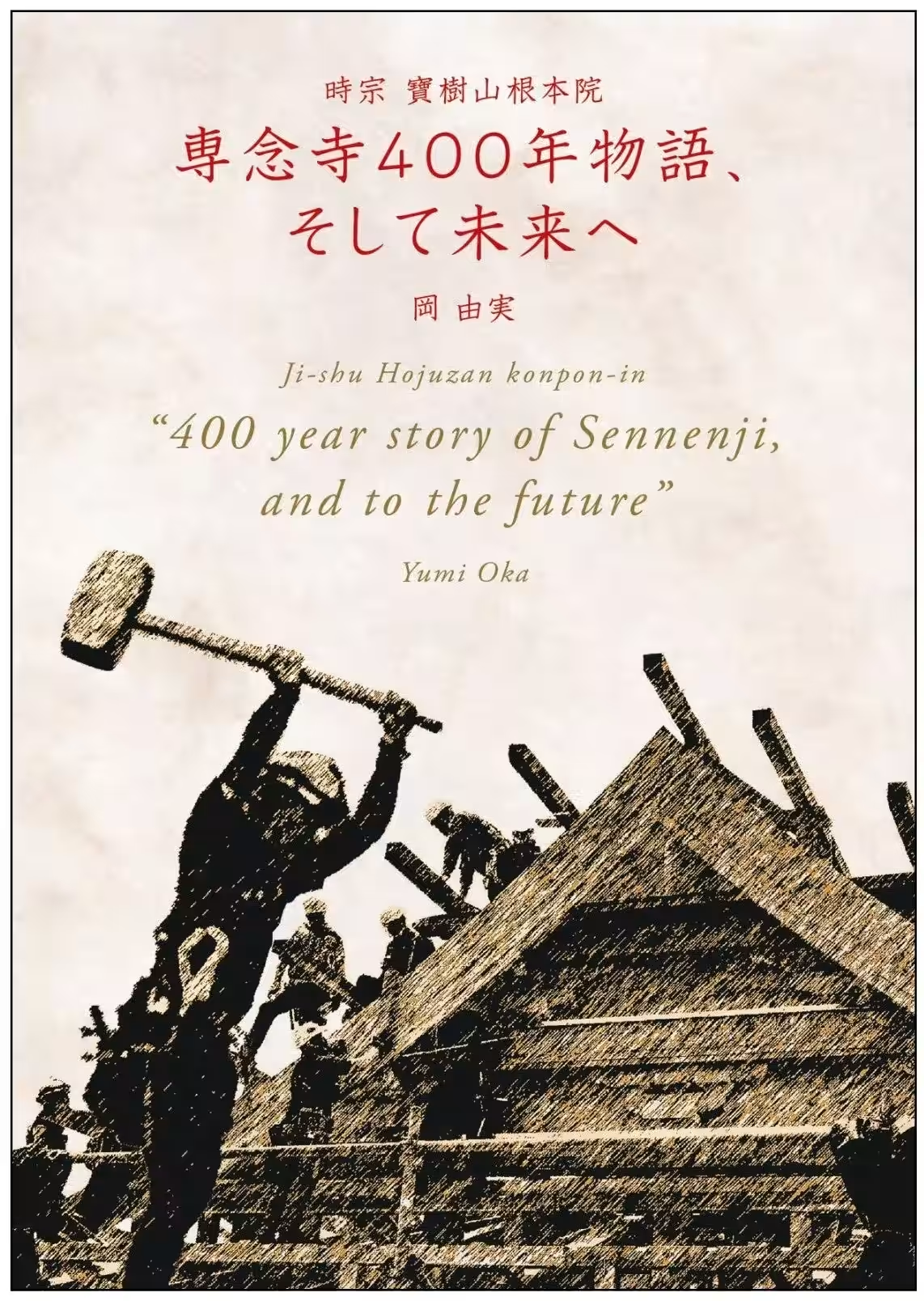

宮城県亘理町に位置する時宗の専念寺は、歴史ある寺院としてその名を馳せています。慶長11年(1606年)に建立されて以来、地元の人々に愛され続けているこの寺には、代々受け継がれてきた文化と歴史が豊かに息づいています。特に、近年の再建プロジェクトは注目されるべき大きな一歩であり、その全貌を追った記録集『専念寺400年物語、そして未来へ』が2025年11月2日に発売されます。

本書の概要と目的

本記録集は、新本堂の建立に至るまでの軌跡を写真と文字で表現した、まさに文化の宝庫です。著者である岡由実氏は、専念寺に住職を務める夫とともに、伝統工法や地域の歴史を尊重し、未来に伝えることに尽力しています。この本を通じて、専念寺の歴史を知り、宮大工の卓越した技術を広く知ってもらうことを目的としています。

旧本堂から新本堂への試練と喜び

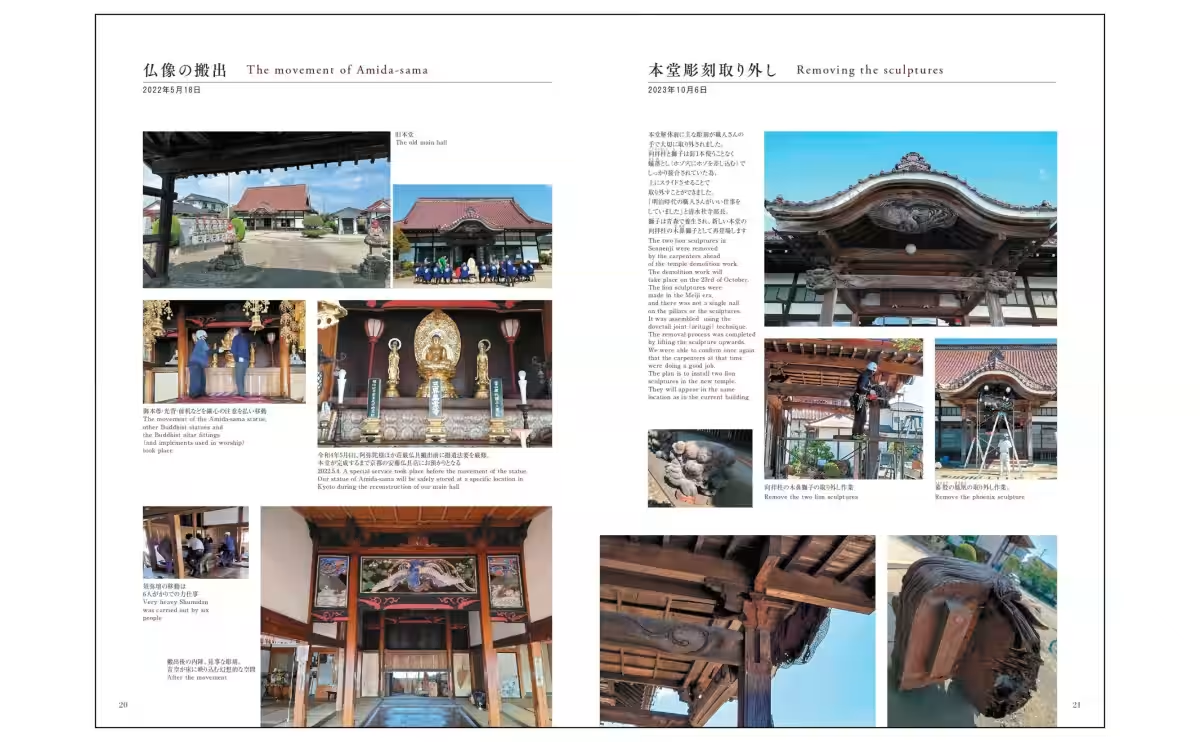

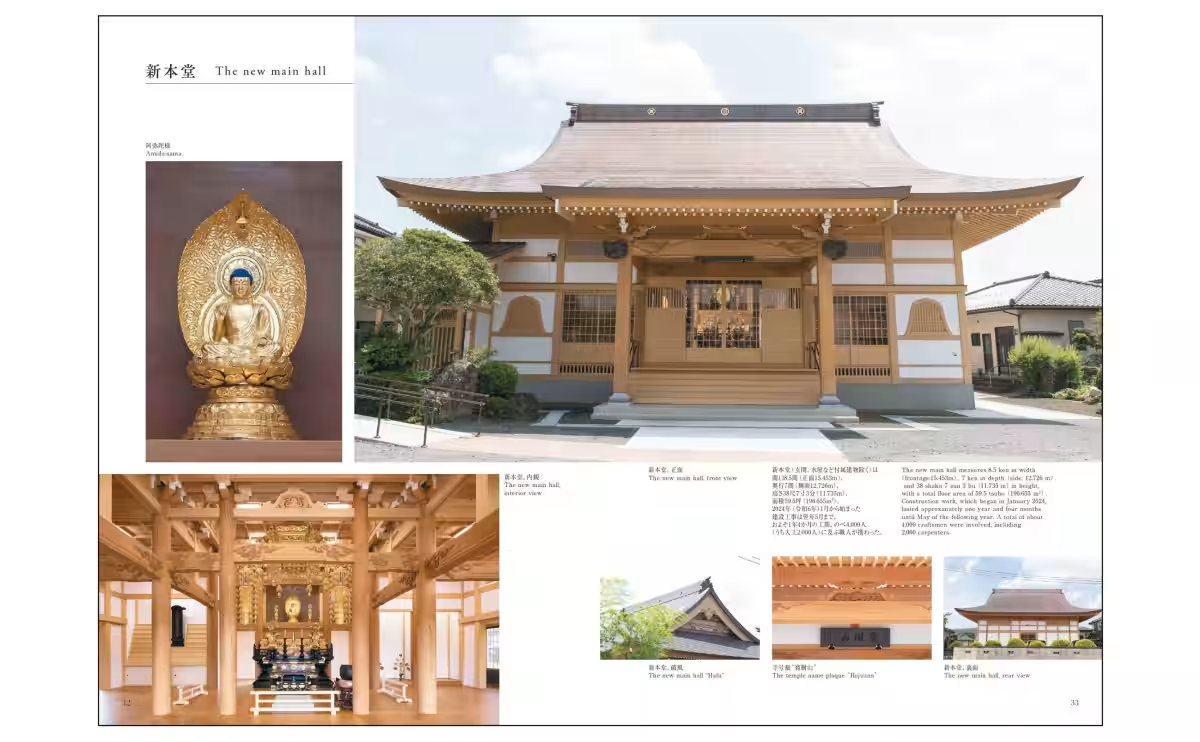

本書の構成は、五章から成り立ち、特に注目すべきは、解体された旧本堂の歴史的な痕跡と新本堂の建立にまつわるエピソードです。旧本堂の解体時には、仏像の搬出や彫刻を取り外す作業が行われ、そこには数百年の歴史が刻まれていました。この特別な瞬間を多くの人々が見守り、檀家の方々の「子孫に誇れる寺を残したい」という強い思いが、新しい本堂建立の支えになったのです。

復興への道のり

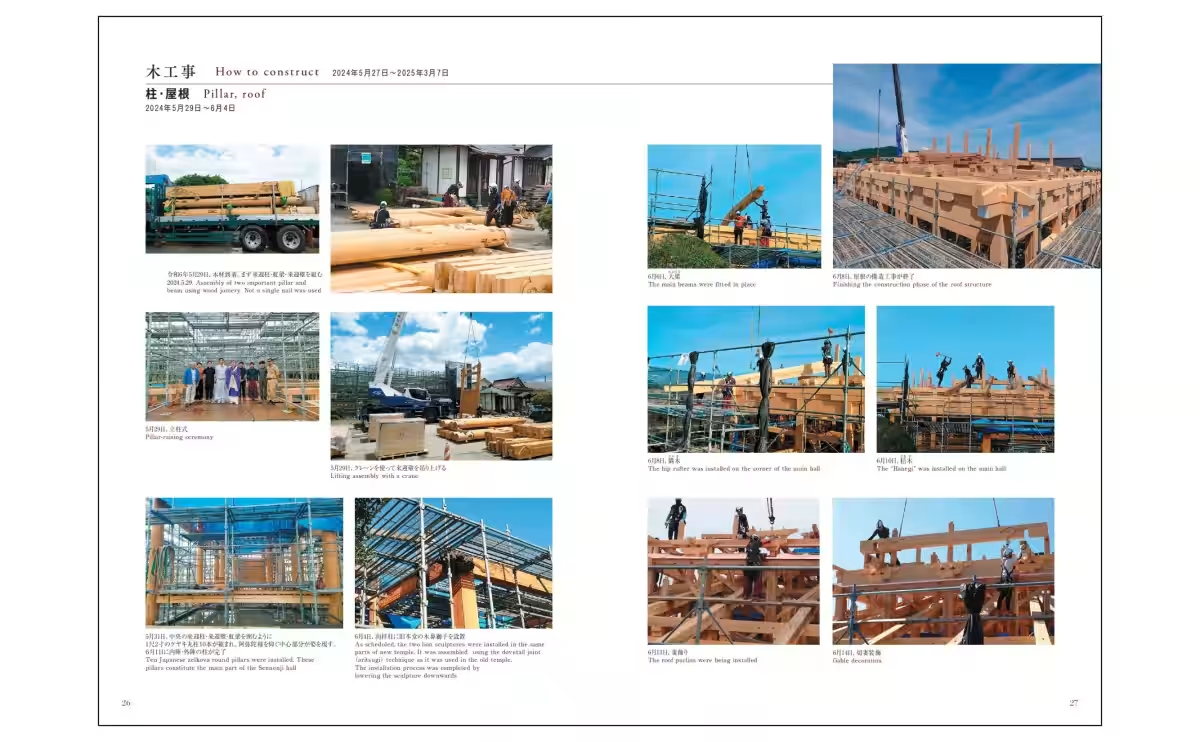

宮城県沖地震や東日本大震災による影響もあり、寺院の再建は決して容易なものではありませんでした。新本堂の木工事は、約1年4か月をかけて行われ、延べ4,000人の職人が携わったという大規模なものでした。特に、2,000人を超える大工たちがその技を持ち寄り、伝統的な方法での建築が行われました。

宮大工の技と未来

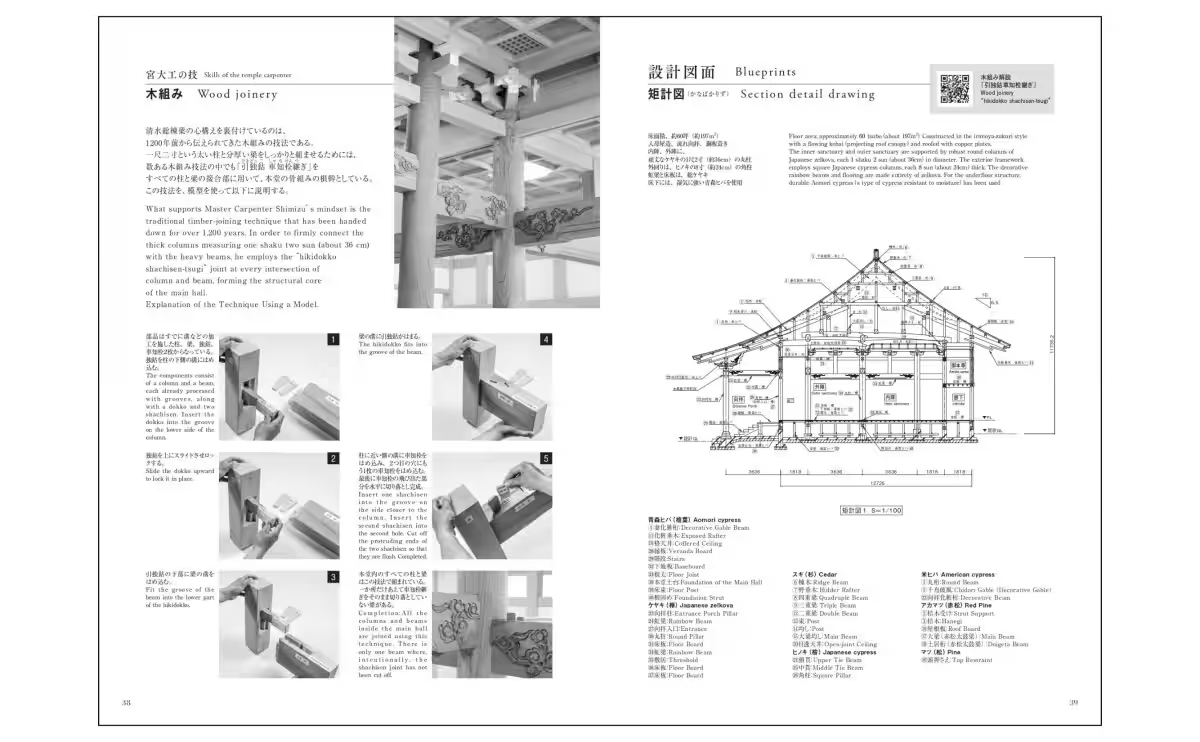

新本堂には、無垢の木材が贅沢に使われ、釘を使わない伝統工法が採用されています。これにより、500年先を見据えた耐久性と美しさが両立しています。総棟梁である清水福治氏は、その経験と技術を駆使し、未来に残る寺院建築を実現しました。本書では、新本堂に使用されたすべての木材が矩計図に示され、木組み技法についての説明も添えられています。このような写真とともに贈る技術解説は、読者にとって非常に興味深い内容となっています。

著者のプロフィール

著者の岡由実氏は、岩手県釜石市で生まれ、大学を卒業後には日本文化を紹介する活動に従事しました。その豊富な経験を活かしながら、地域の文化を守り育てていくことへの情熱を持ち続けています。彼女の作品は、単なる記録に留まらず、今後の世代に向けた大切なメッセージでもあります。

まとめ

『専念寺400年物語、そして未来へ』は、歴史と現代の技術が融合した貴重な記録です。宮城の伝統文化を学びたい方、寺院建築や宮大工に興味のある方にはぜひ手にとっていただきたい一冊です。日本文化の深淵を感じられるこの書籍は、専念寺の新たな時代を祝う象徴とも言えるでしょう。今後の発展を期待しつつ、たくさんの人に親しんでもらえることを願っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。