震災伝承の未来を見据えた調査結果を公開 – 3.11メモリアルネットワークの取り組み

震災伝承の現状と未来に向けた取り組み

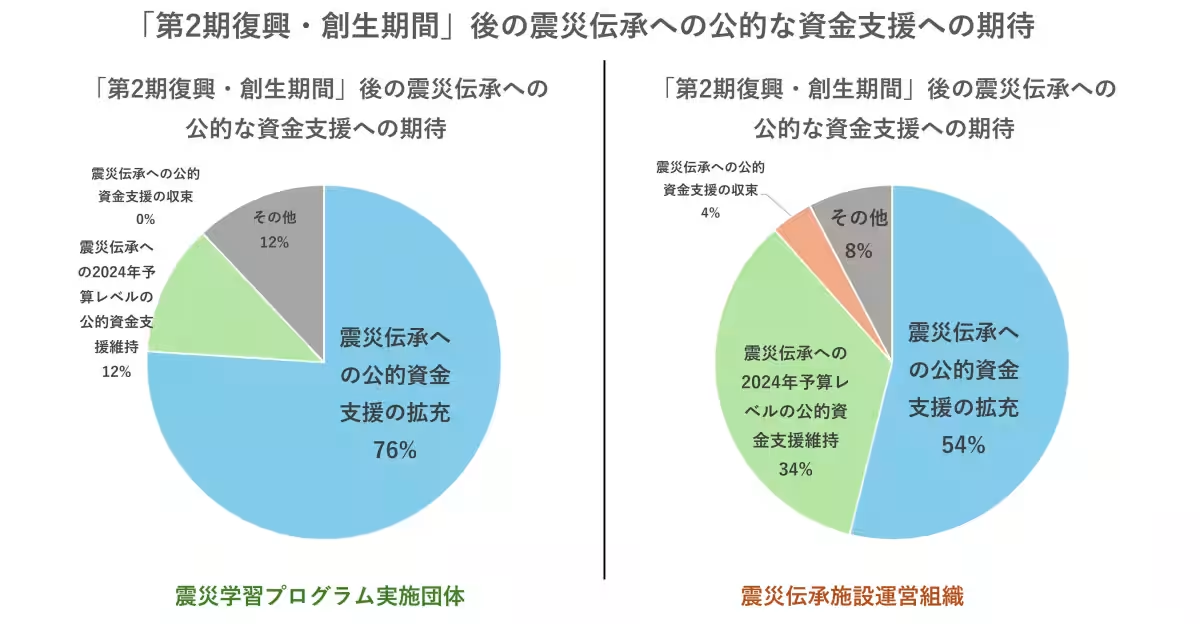

2024年、公益社団法人3.11メモリアルネットワークが実施した「東日本大震災伝承活動調査」の速報が発表されました。この調査は、岩手・宮城・福島の25の伝承団体および26の伝承施設運営組織から得たデータをもとに、震災伝承の実態とその課題を探る試みです。

震災伝承活動調査の概要

震災を教訓とし、次世代への伝承に向けた持続可能な取り組みを促進するため、3.11メモリアルネットワークは毎年「東日本大震災伝承活動調査」を行っています。2017年から始まったこの調査は、震災学習プログラムを提供し、震災伝承施設を運営する団体への協力を受けることで成り立っています。2024年は早期速報として、昨年同様に来訪者数の減少や、震災から14年を経た環境変化に焦点を当てたデータが集められました。

調査の結果と発見

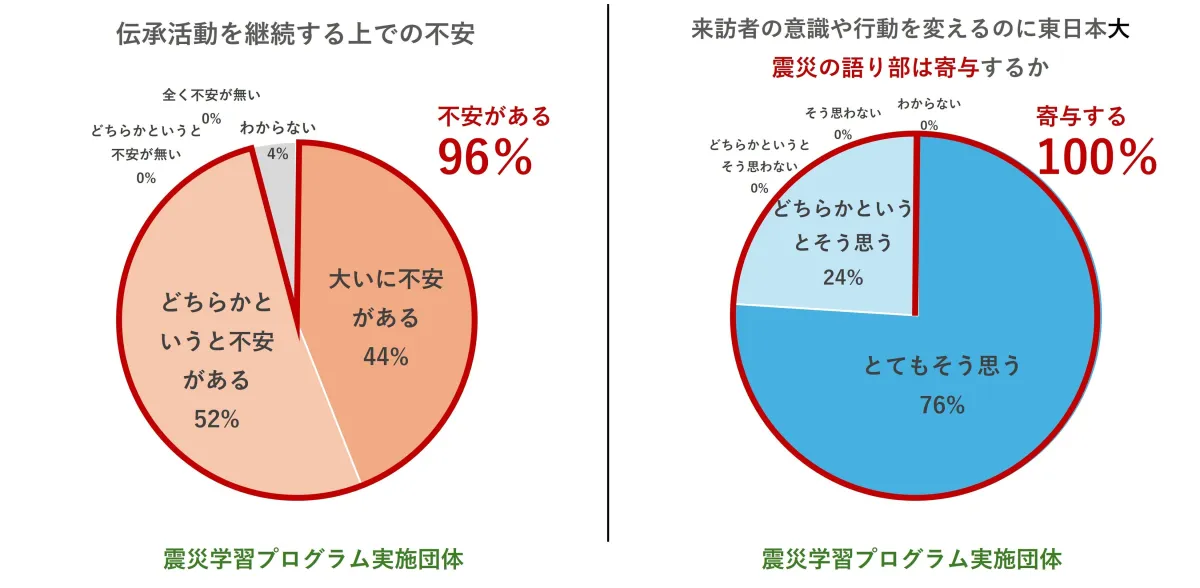

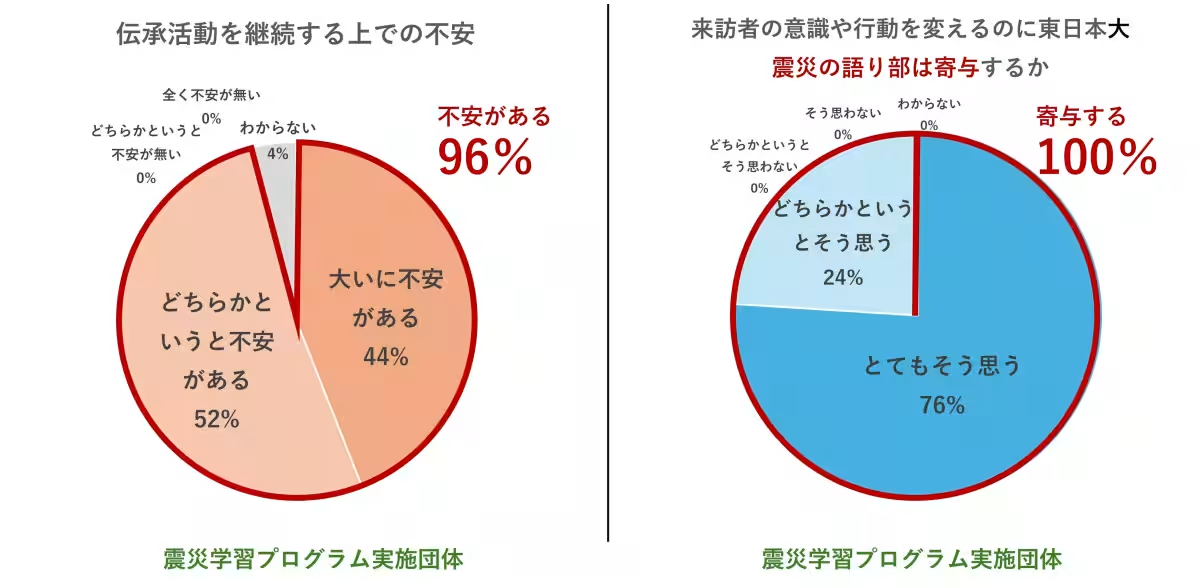

速報結果によると、震災伝承団体の96%が「継続の不安」を抱えている一方、語り部が「意識や行動を変える」ために寄与できるとの回答が100%に達しました。また、具体的な成果指標として、「伝承団体や施設への来訪者数」が最も多くの支持を得たことが示されています。

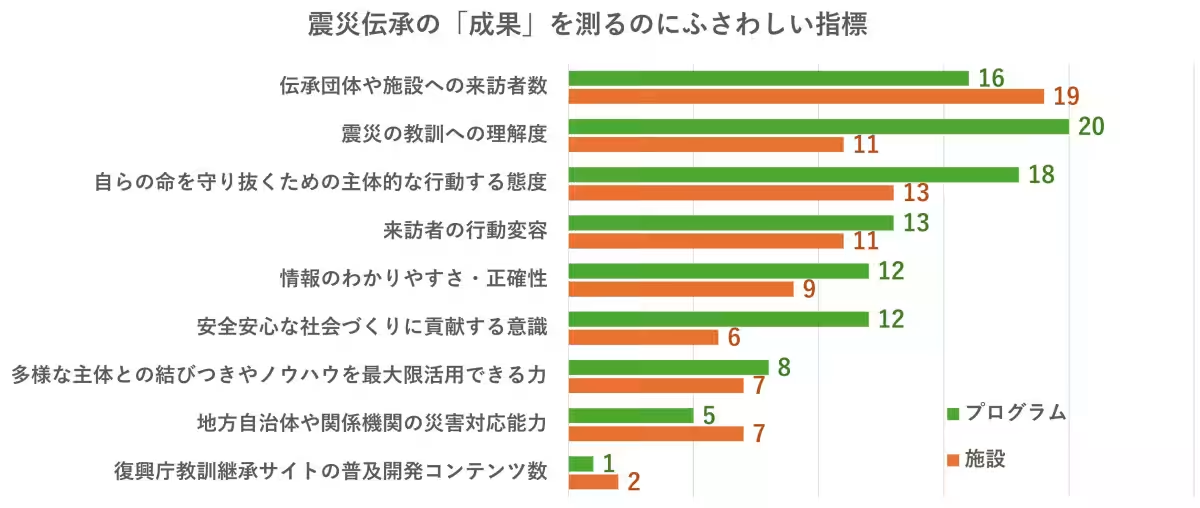

一方で、未来に向けた人材確保についての見通しを尋ねたところ、大多数が「余り見通しがついていない」と回答しました。この結果から、動機を持った持続的な伝承活動を行うためには、新たな人材の確保こそが急務であることが浮き彫りになりました。

防災教育の重要性

防災庁設置準備に関する議論の中でも、行動変容に対する理解が進んでおり、震災から学ぶ重要性が再確認されています。地域の伝承団体や施設は、ただ34386防災の意識を高め、未来世代にその教訓を伝える役割を果たします。一般社団法人の調査の結果、77%の団体が公的な資金支援の拡充を期待しているとのことからも、その重要性がうかがえます。

今後の展望

3.11メモリアルネットワークは、今後の調査報告書を通して、引き続き被災地域での震災伝承の取り組みを支援していく方針です。さらに、追加的回答を集め、昨年同様に調査報告書を秋に発表する予定です。昨年の調査報告書は、震災の教訓を未来へ受け継ぐための大切な資料として評価されています。

結論

14年を経た今、震災の記憶を地域として長く保ち続けるためには、様々な課題克服が求められます。次世代への知識と教訓の継承が如何に重要であるかを考える機会として、この調査結果をぜひ多くの方に知っていただければと思います。地域の活動に参加し、共に未来へ向かう取り組みを続けていきましょう。

関連リンク

サードペディア百科事典: 震災伝承 防災教育 メモリアルネットワーク

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。