獣医師の声を受けて考えるペットショップ販売のリスクと今後の流通制度

獣医師の声を受けて考えるペットショップ販売のリスクと今後の流通制度

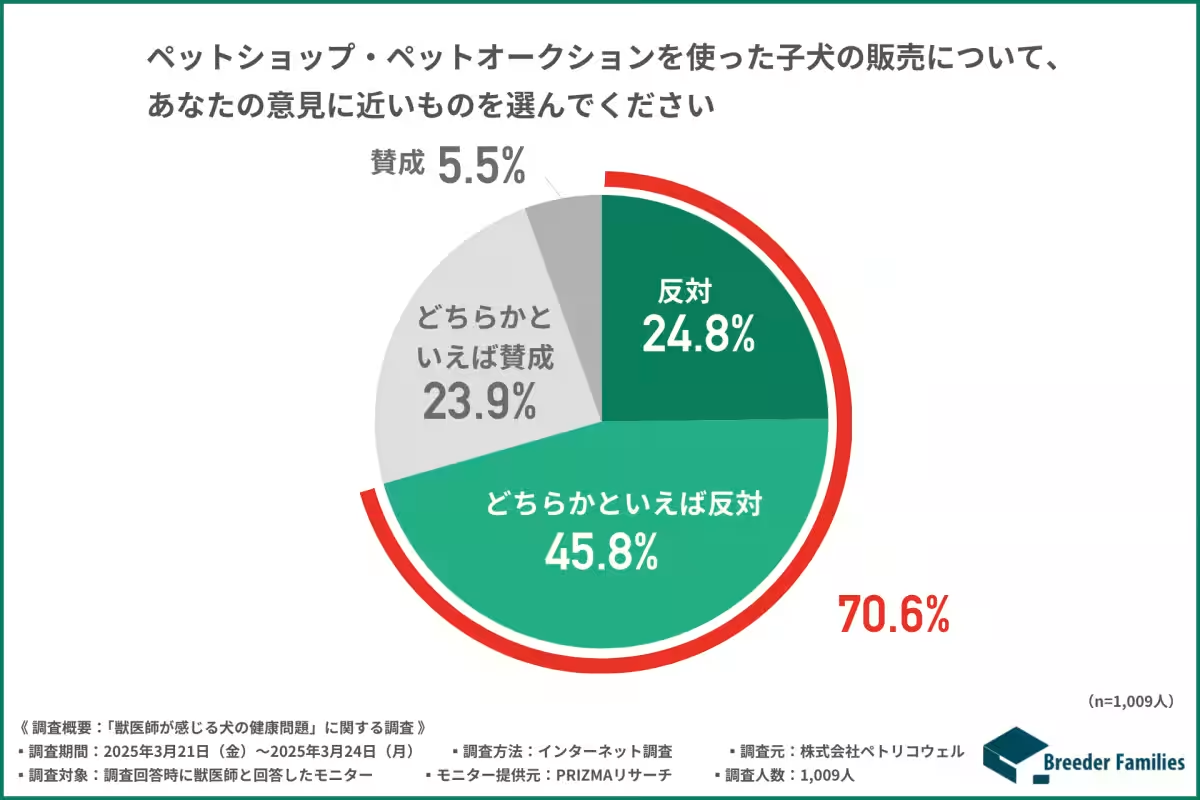

日本におけるペット流通の仕組みは、ペットショップを経由することが一般的です。しかし、最近の調査結果が示すように、獣医師の約70%がペットショップやペットオークション経由での子犬販売に対して懸念を抱いています。今回は、その調査結果や、ペット流通の現状、そして今後の課題について考察してみましょう。

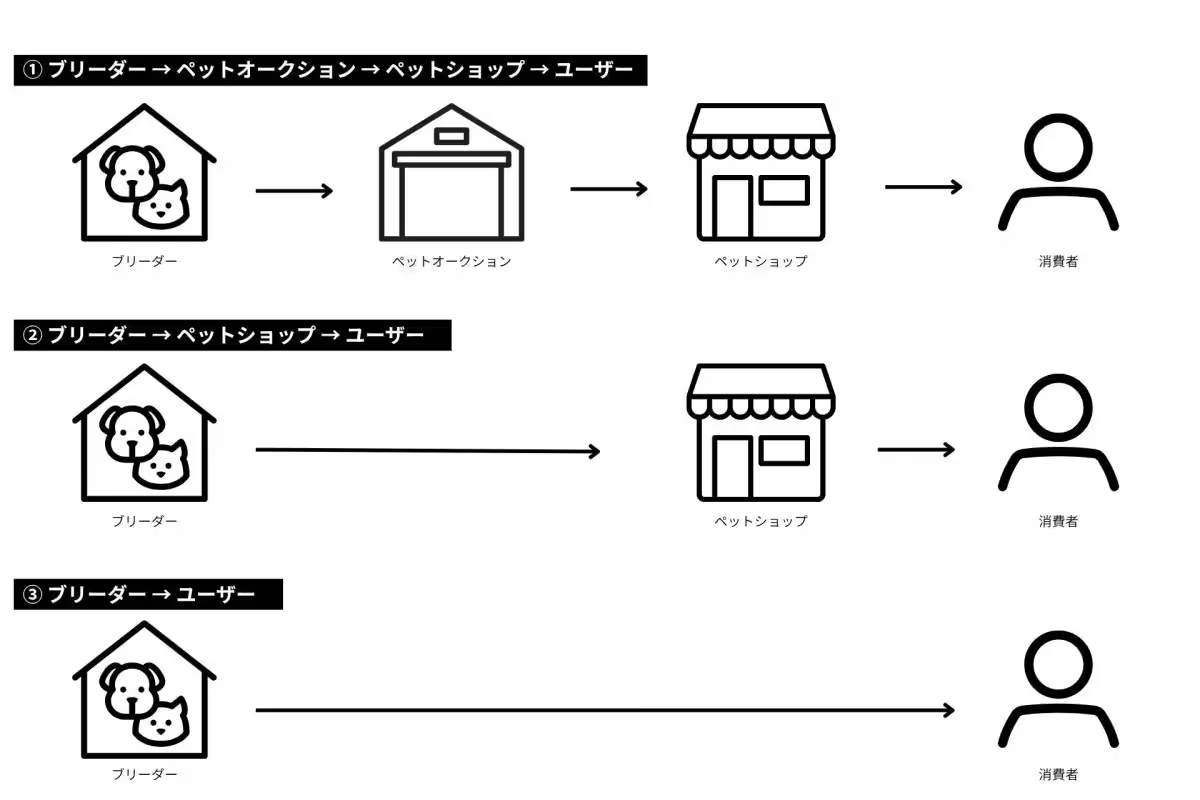

日本のペット流通の実態

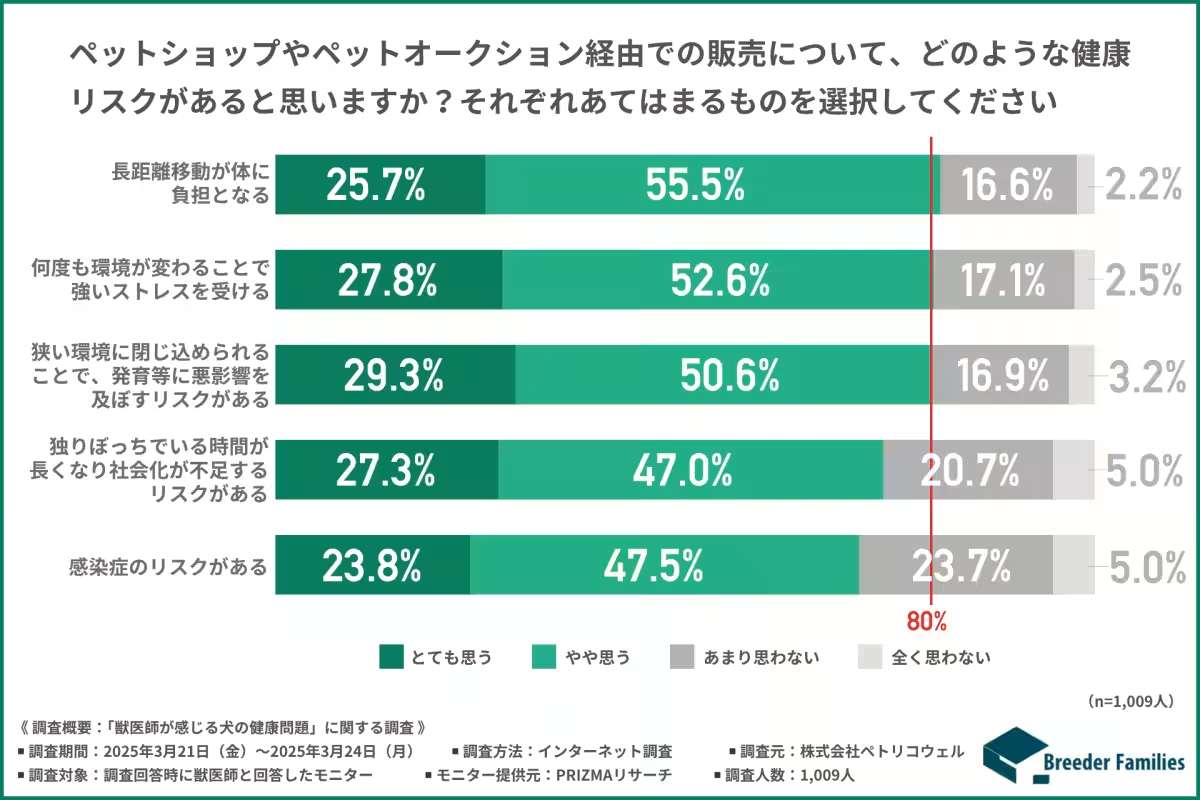

日本国内では子犬を迎える際、多くの人がペットショップを選択します。流通ルートには主に「ブリーダー → ペットオークション → ペットショップ → ユーザー」、「ブリーダー → ペットショップ → ユーザー」、「ブリーダー → ユーザー」の3つのパターンがあります。特に、最初の二つのルートでは中間業者が介在し、子犬にとっては長距離の移動や環境の変化が繰り返されるため、ストレスや健康リスクが懸念されています。実際、今回の調査では獣医師の約8割が「長距離移動が体に負担をかける」とし、同様に環境変化によるストレスほか、狭い環境での生活が成長に悪影響を及ぼすとの見解を示しています。

海外との違い

海外、特にフランスやオランダなどでは、ペットショップでの犬や猫の販売が禁止されています。感染症や繁殖過程での健康リスクが問題視され、社会的な意識の変化があったためです。これに対し、日本では流通の「当たり前」が根付いているものの、専門家である獣医師たちが警鐘を鳴らしているのが現状です。

獣医師たちの調査結果

Breeder Familiesが実施した調査で、「ペットショップやペットオークション経由での販売について反対」と答えた獣医師の割合は約70%に上ります。具体的な健康リスクとして、「長距離移動への負担」「環境の変化によるストレス」「狭い環境による発育不良」が主要な懸念点として浮かび上がりました。また、社会化不足や感染症についても多くの獣医師が危機感を持っています。

直販の安心は本当か

最近ではブリーダーから直接犬を迎える「直販」が注目されていますが、一概に「安心」とは言えません。多くの直販サイトに登録されているブリーダーの中には、ペットショップやペットオークションに犬を卸しているケースが多く、それらが「優良」ブリーダーとして紹介されることもあります。したがって、ワンちゃんを本当に大切に育てているブリーダーを選ぶことが重要です。

まとめ

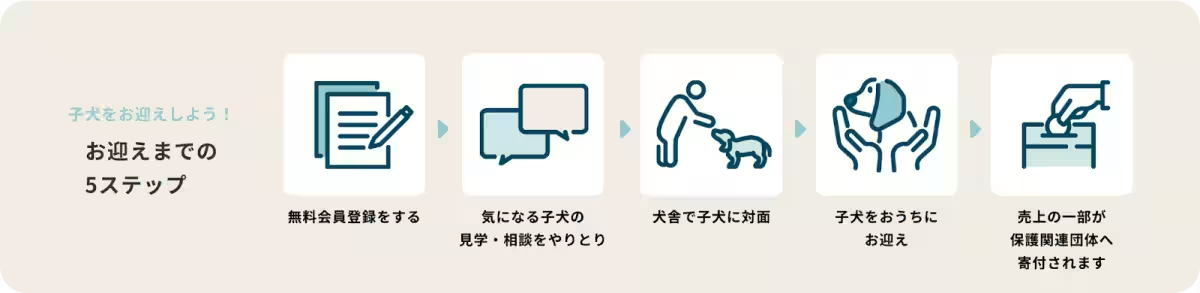

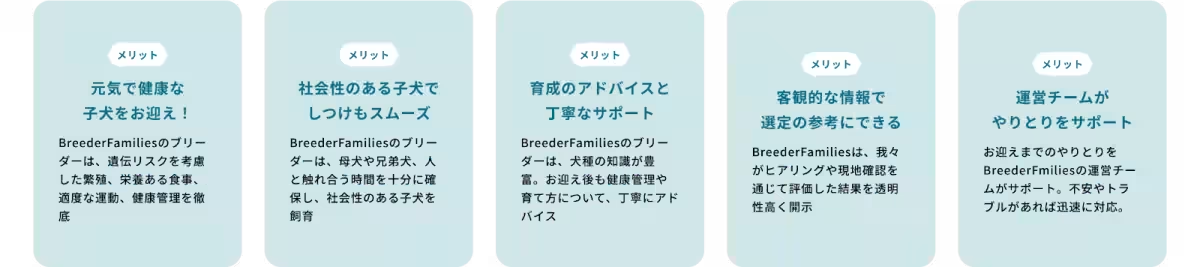

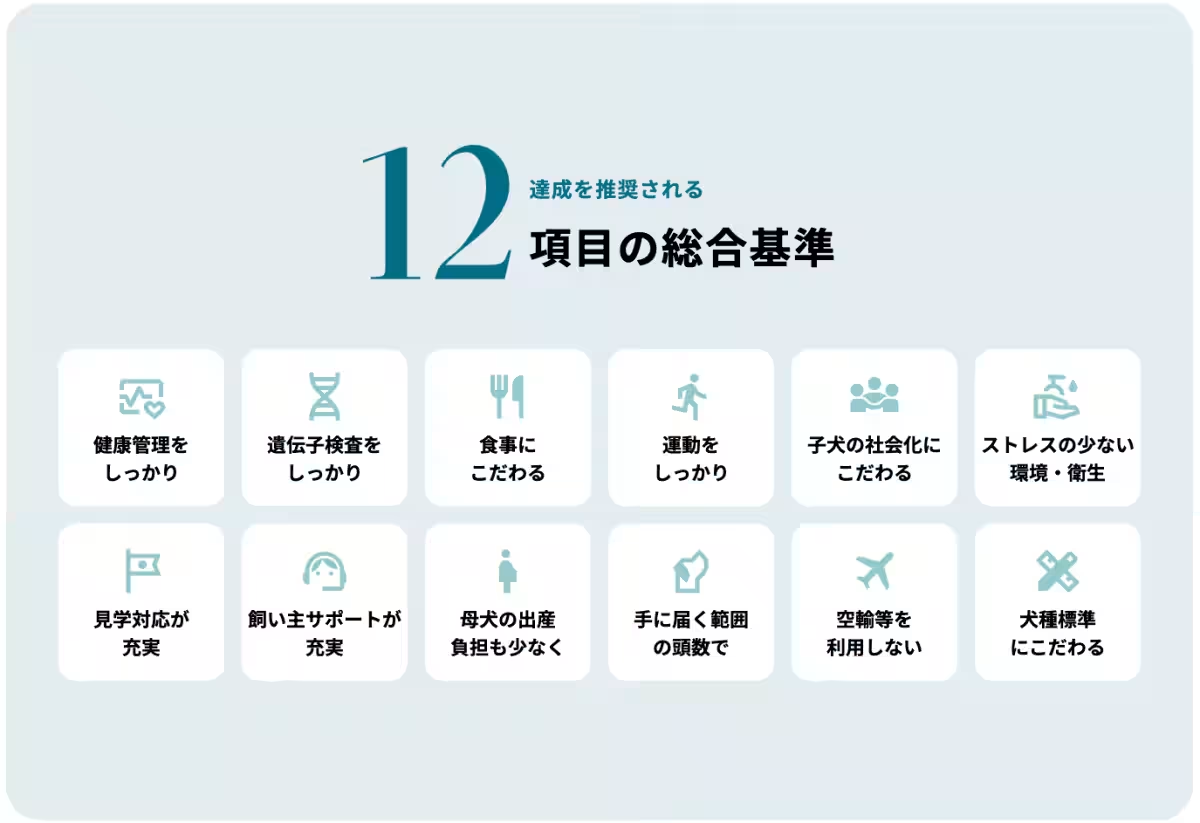

日本のペット流通の現状にはさまざまなリスクが潜んでいます。獣医師たちが強く反対意見を示すことからも、我々はこの問題を真剣に受け止め、販売する側の背景や流通の実態を見極める必要があります。私たちができることは、信頼できるブリーダーからワンちゃんを迎えること、そして、その背後にある流通システムについて考えることです。最後に、Breeder Familiesのように、アニマルウェルフェアを重視したマッチングサービスを利用することで、家族に迎えるワンちゃんにとっても、飼い主にとってもより良い選択ができるようになります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。