生成AI悪用の迷惑メール急増!業務への影響と対策を考える

生成AI悪用の迷惑メール急増!業務への影響と対策を考える

近年、生成AIの登場によって、迷惑メールの巧妙化が進んでいます。特に、ビジネスメールや日常的な個人のやり取りが行われる中で、迷惑メールが従来の「怪しい日本語」とは異なる、非常に自然な文法や語調を持つようになりました。これは、メールの受信者にとって新たな脅威となっています。株式会社テクノルが実施した調査によると、迷惑メール受信件数は増加の一途を辿り、業務への影響が懸念される状況となっています。

迷惑メールの実態

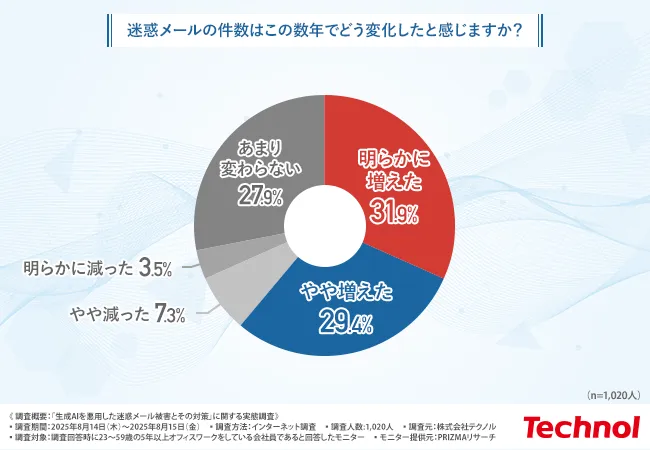

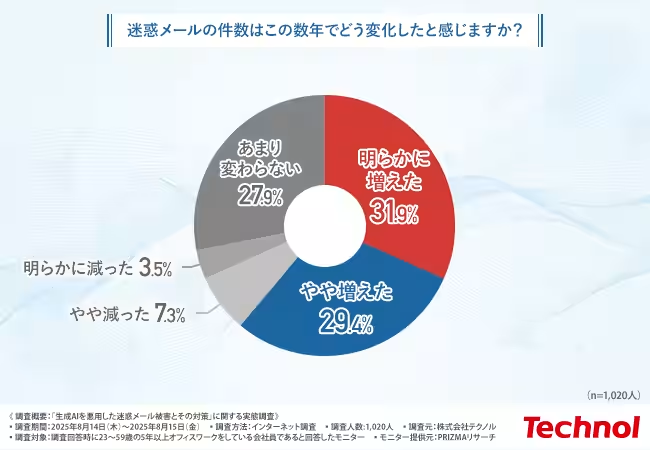

調査によると、迷惑メールを「増えた」と感じている会社員は、なんと6割を超えています。特に、「週に100件以上」受信する人は49.3%にも上り、5年前のおよそ2.5倍に増えたことが明らかになりました。さらに『ほとんど受け取っていない』と回答した方はゼロに近く、多くの人が迷惑メールを避けがたい現実に置かれています。

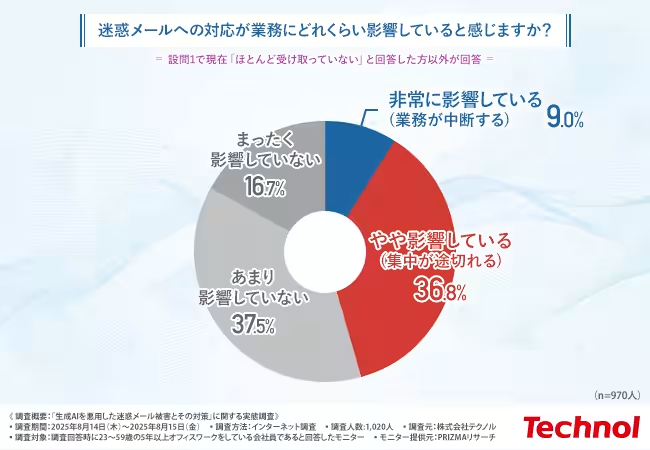

受信件数の急増を受け、業務に対する影響も顕著になっており、約半数の調査対象者がメールの確認や対応にストレスを感じているとのこと。このことは、生産性の低下や業務集中の障害となりかねません。

迷惑メールの特徴と巧妙化

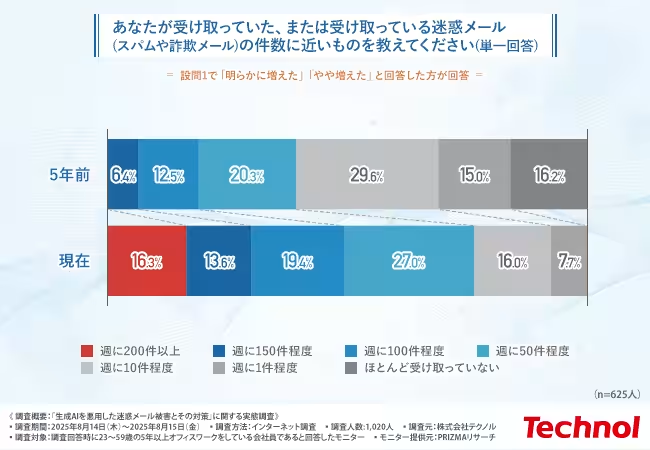

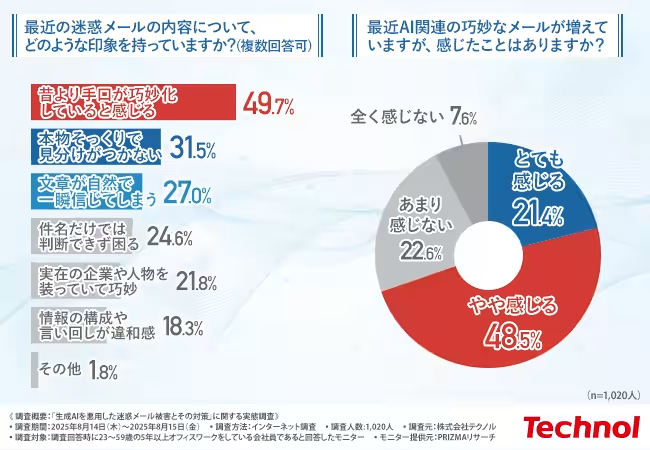

迷惑メールの文面は、「宅配便の不在通知」や「Amazon/Rakutenのログイン通知」など、一見すると本物に見えるものが多く、受信者の警戒心をくすぐります。実際の調査でも、これらが上位を占めており、思わず開封してしまう傾向が浮き彫りとなりました。また、文章自体が非常に自然であるため、一瞬でも信じてしまうことがあります。

AI技術の進化によって、より巧妙で本物そっくりの迷惑メールが増加しており、『本物そっくりで見分けがつかない』と感じる人が31.5%に上ることにも、リスクが増大していることが伺えます。

業務における影響と対策

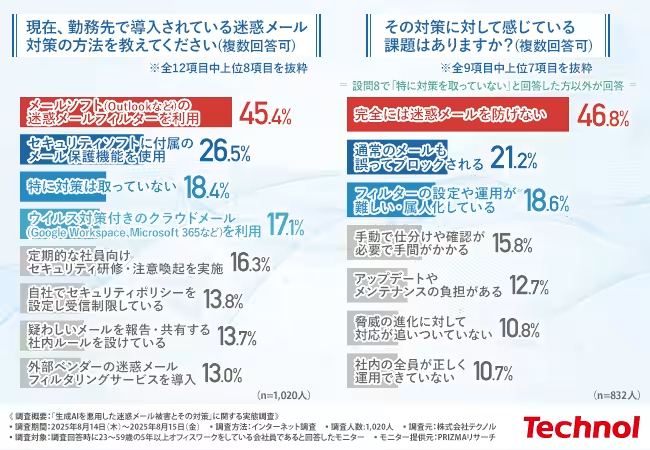

迷惑メールへの対応は業務の中での負担になるため、いかに対策を講じるかが重要な課題となっています。調査では、『メールソフトの迷惑メールフィルター』や『セキュリティソフトのメール保護機能』を利用する職場が多い一方で、対策を特に行っていないと回答した人が2割近くいることも明らかになりました。

このように現場での対策は機械的なものに依存しているため、誤検知や手動対応の手間に苦しむケースも目立ちます。実際、迷惑メールのフィルタリング技術が完全ではないことが多く、36.5%の人が「完全に迷惑メールを防げない」と答えました。こうした問題に対して、効果的な対策が求められているのです。

今後の対策と方向性

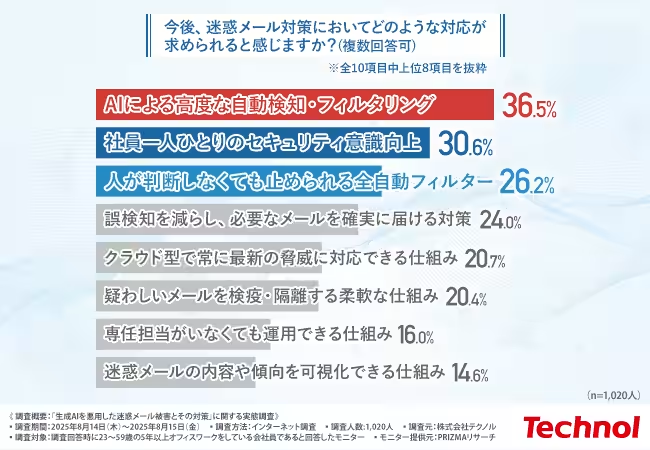

迷惑メール対策には、AIによる高度な自動検知や全自動フィルターの導入が必要です。また、社員一人ひとりのセキュリティ意識の向上も重要です。技術的には、完璧ではないひとつのフィルターに依存するのではなく、人間の注意を必要としないシステムの構築こそが求められています。今後は、社員のリテラシー向上と合わせて、組織全体で対応を進めていく時期に来ていると言えます。

まとめ

迷惑メールの増加は、業種を問わずビジネス環境に影響しています。株式会社テクノルによる調査結果からは、対策の必要性と意識の底上げが必要であることが明確になりました。迷惑メールの侵入を防ぐ仕組みと、利用者のセキュリティ意識の向上がこれからの重要なテーマとなるでしょう。

お問い合わせ

株式会社テクノルでは、セキュリティ製品の製造と販売、およびセキュリティサービスの提供を行っています。自社のクラウド型メールフィルタリングサービスには、多くの利点がありますので、ぜひ公式サイトをご覧ください。

- - 株式会社テクノル

- - MRシリーズ | セキュリティ情報

- - お問い合わせ TEL: 0178-47-8311

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。