多文化共修への第一歩:岡山大学の新たな国際教育セミナーについて

多文化共修への第一歩

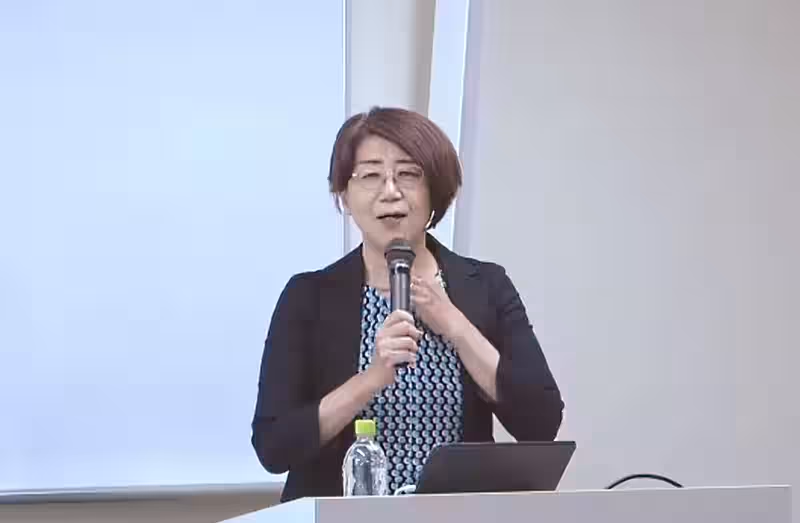

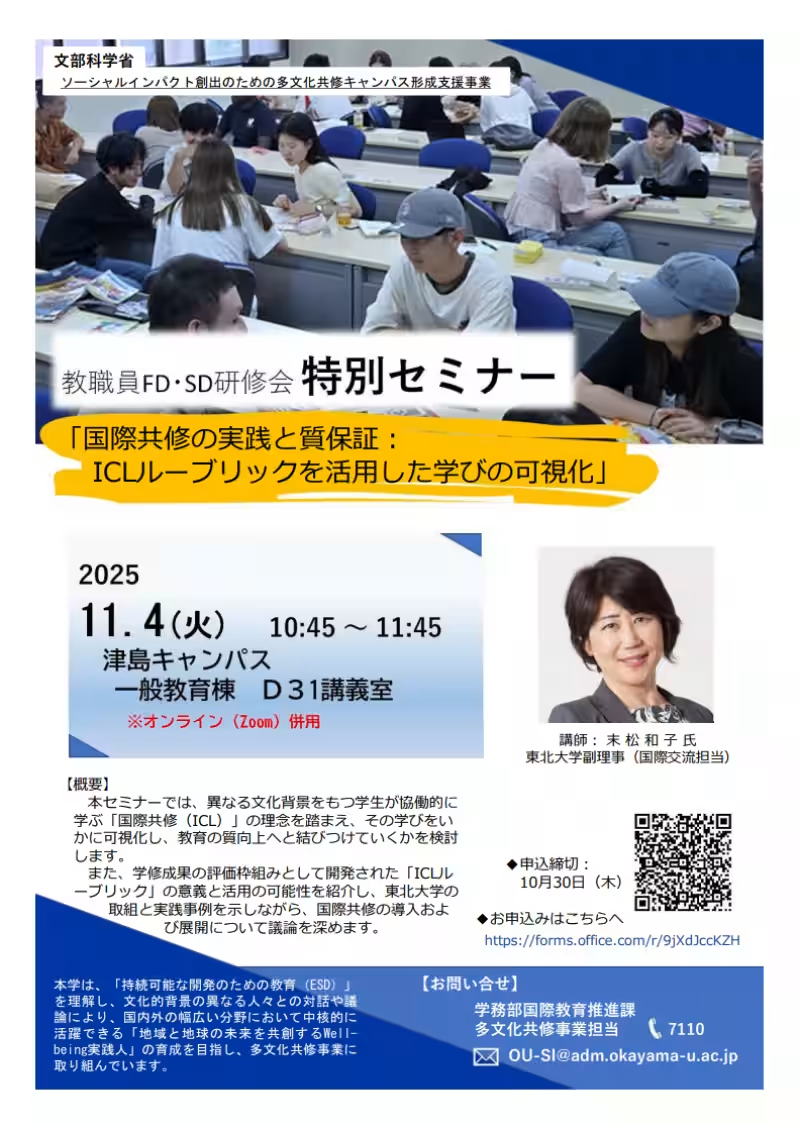

岡山大学が2025年11月に開催した特別セミナーは、文部科学省が採択した「多文化共修事業」の一環として行われました。このセミナーでは、東北大学の副理事で国際交流を担当する末松和子氏が招かれ、約100名の教職員が参加しました。

セミナーの目的と内容

本セミナーのテーマは「国際共修の実践と質保証」で、特にICL(国際共修学習)ルーブリックを活用した学びの可視化について触れられました。セミナーの冒頭では、岡山大学の菅誠治理事(教学担当)・上席副学長が開会の挨拶を行い、その後、末松副理事が多文化共修が何故重要か、またその定義について解説しました。

末松氏は、多文化共修の実践について、東北大学が行ったカリキュラム国際化の取り組みや、具体的な活動についても言及しました。賛否が分かれるこのテーマに関して、参加者からは積極的な質問が寄せられ、多様な視点が交わされました。

実用的なルーブリック

特に注目されたのは、評価ルーブリックの確立です。末松氏は、自己成長や関係構築、協働、課題解決につながる4つの大項目を提示し、それぞれ分かりやすく細分化したポイントを紹介しました。このルーブリックは、多文化共修科目を評価する上での指針となり得るもので、参加者の関心を集めました。

質疑応答から見えた課題

質疑応答の時間には、言語の障壁に関する質問がありました。参加者は多文化共修において言語能力が大きな課題になることを指摘しましたが、末松氏は、外国語能力の測定だけでなく、学びの深さを重視することの重要性を強調しました。このことは、外国語に依存しない学びのあり方を再考させるものでした。

岡山大学は今後も多文化共修事業を通じて、大学の国際化を推進していく方針です。地域中核・特色ある研究大学としての役割を果たしながら、多文化教育の重要性を深めていく姿勢には期待が寄せられています。

今後の展望

岡山大学は引き続き、地域社会と連携しながら国際化を進め、持続可能な未来の担い手となる学生を育成することを目指します。このような新しい試みを通じて、県内外の教育機関や企業とともに、地域の教育環境をより良いものにしていくことでしょう。

ぜひ、地域の皆さんにも岡山大学の取り組みに注目し、支援をお願いしたいと思います。教育と文化を結びつけたこの試みが、多くの人々にとって新たな可能性を開くからです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。