情報保障の国の認定がもたらす災害時の安心と支援の輪

情報保障の国の認定がもたらす災害時の安心と支援の輪

株式会社プラスヴォイス(本社:宮城県仙台市)は、内閣府による新制度「被災者援護協力団体」として初めて“情報保障”分野に認定されました。この制度は、災害対策基本法の改正に伴って新設され、被災者支援の実績を持つ団体が国から登録され、緊急時に避難所運営や被災者支援に迅速に対応できる体制を整えるものです。

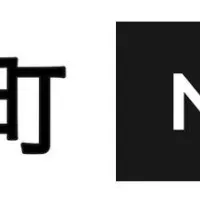

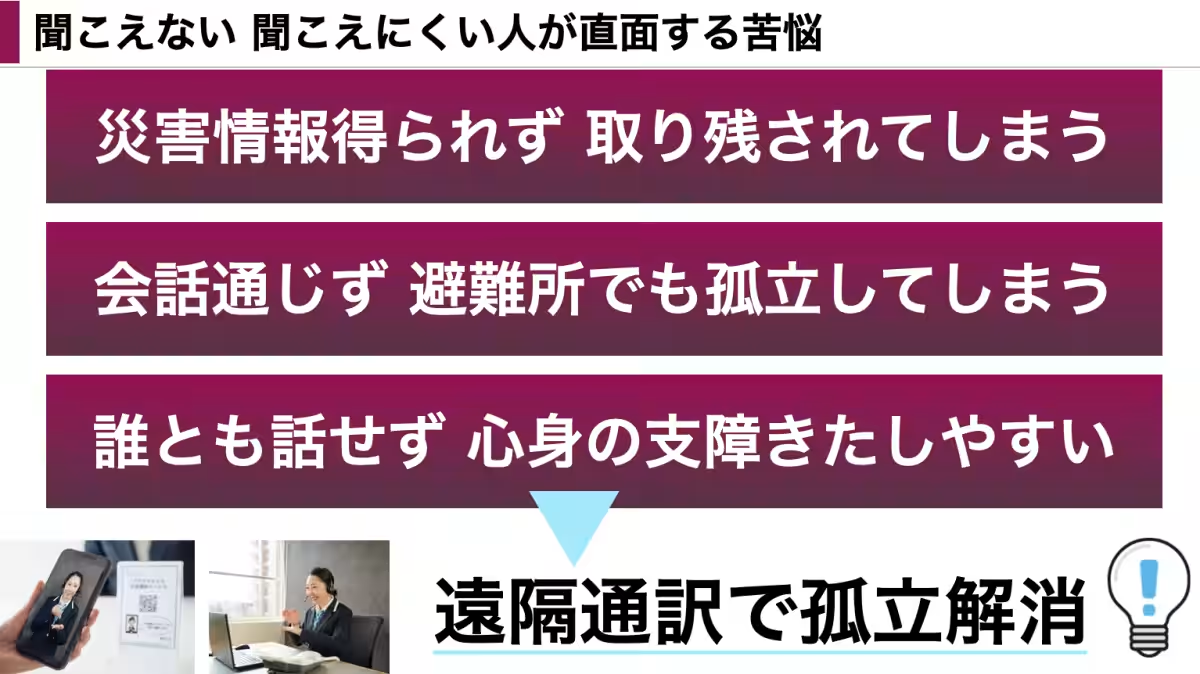

プラスヴォイスは、遠隔手話通訳や文字通訳を通じて、きこえない・きこえにくい人が災害時にも必要な情報にアクセスできる環境を整えています。この認定によって、市町村から被災者の情報提供が受けられるようになり、また、腕章を掲げて被災地での正式な活動が可能になりました。これにより、通信を活用した遠隔支援が国の制度のもとで実施できるようになります。

この認定は、政府が初めて災害支援におけるきこえない・きこえにくい人の「情報保障」を明確に位置づけたことを意味します。来月に控えた国際スポーツ大会「デフリンピック」では、手話や情報保障への関心が高まっており、防災現場からも“きこえない人の安心”を支える取り組みが加速しています。

遠隔通訳の新たな可能性

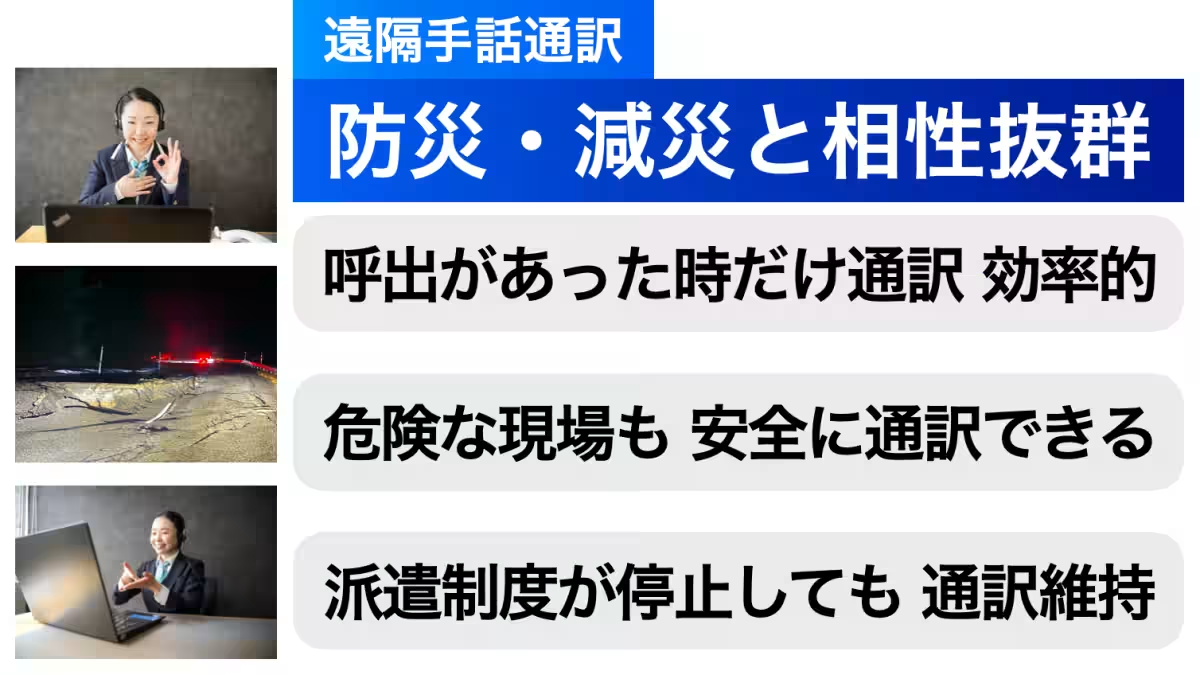

能登地域での事例では、二次元コードを利用したシステムが導入され、会話をリアルタイムで通訳するサービスが成功を収めています。音声を手話や文字で通訳し、きこえる人ときこえない・きこえにくい人の意思疎通をスムーズに行うことができるのです。この技術は、避難所やその他のシーンで通訳を介してのコミュニケーションを大いに助けています。

また、プラスヴォイスは全国に分散した複数の通訳センターを設立し、どこで災害が発生しても通訳支援を提供できる体制を整えています。これにより、災害時の情報格差を解消し、きこえない・きこえにくい人の孤立を防ぐ取り組みが実施されています。

背景

通常、災害時には音声情報が主に使用されますが、これによりきこえない人やきこえにくい人が重要な情報から取り残される事例が続いています。2025年6月に施行される「手話に関する施策の推進に関する法律」でも、緊急事態における手話による情報提供が強調されており、国の政策は情報のバリアフリー化に向けた進展を見せています。

プラスヴォイスはICTを駆使した遠隔通訳支援のノウハウを生かし、自自治体や防災機関との連携をさらに強化しています。「誰一人取り残さない防災」を目指し、全国的な情報保障体制の整備を進めています。

代表コメント

「きこえ方の違いに関わらず、すべての人が命を守るための情報を利用できる社会を実現します。国の制度に基づく支援の担い手になることは、きこえない・きこえにくい人の情報保障が公的に認められた一歩です。

災害時の情報格差を無くすため、生活のあらゆる場面での遠隔通訳の普及を進め、災害時に“伝え合える安心”を築いていきます。」(株式会社プラスヴォイス 代表取締役 三浦 宏之)

このように、情報保障の取り組みはますます重要性を増しており、私たちの日常と安全を守る基盤となっています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。