東北大学連携のNanoFrontier、有機ナノ色素でPFAS検出の新たなソリューションを実現

東北大学連携で実現するPFASリアルタイム検出技術

最近、宮城県仙台市に本社を置くNanoFrontier株式会社が、国の支援を受けて特定PFAS(有機フッ素化合物)をリアルタイムで低コストに検出するための有機ナノ色素の開発を始めました。この新技術は、PFASの検出に関する課題を解決する革新的なソリューションとなることが期待されています。

Go-Tech事業による支援

NanoFrontierは、経済産業省・中小企業庁の「成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)」に採択されています。この事業は、大学や公設試と連携して中小企業が行う研究開発を支援する制度で、最大3年の間、試作から販路開拓までを包括的にサポートします。NanoFrontierでは、東北大学の研究チームと連携し、実用化に向けた量産体制や安定供給のための体制を整えています。

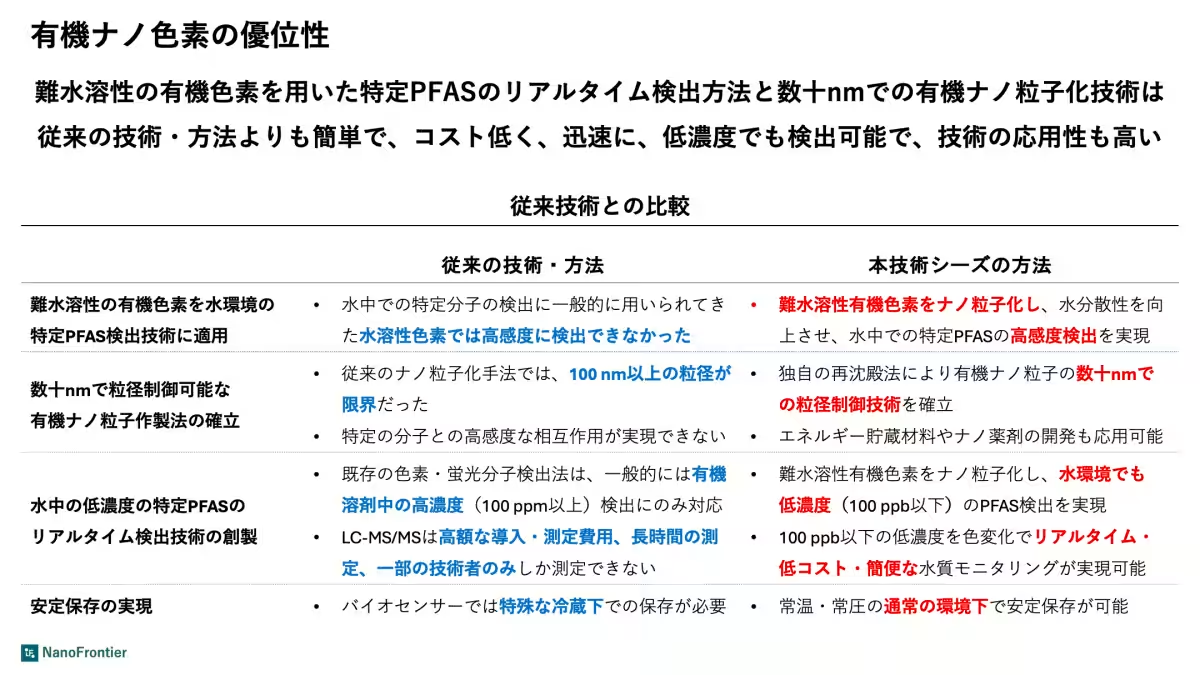

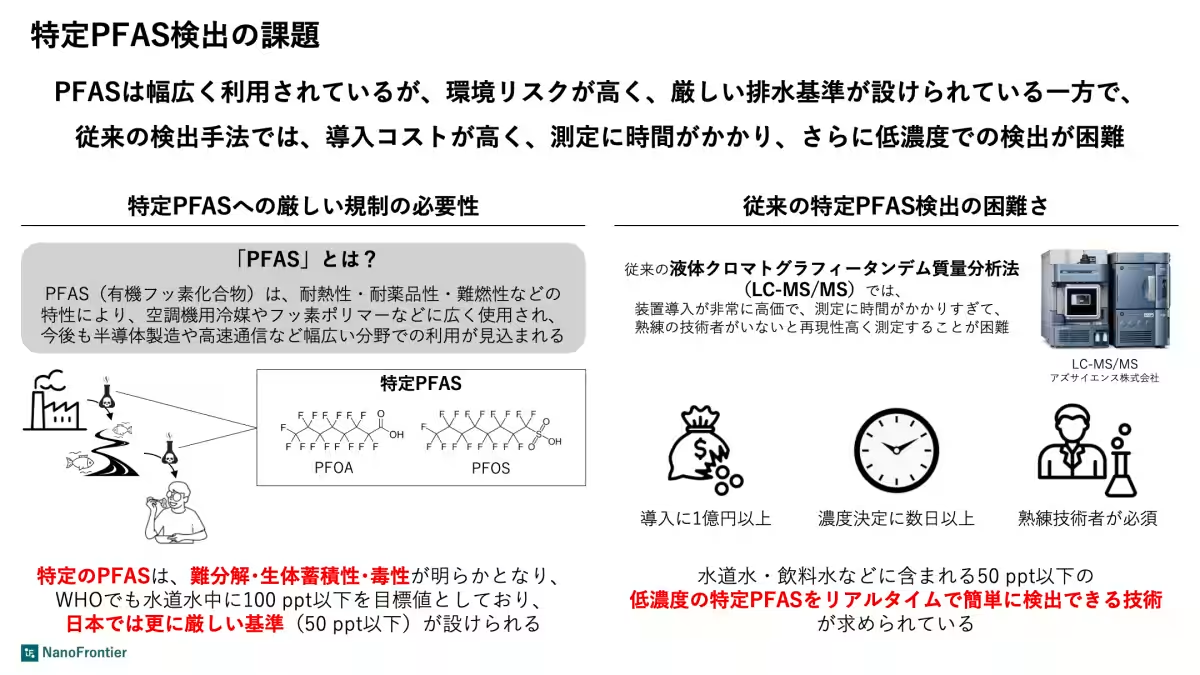

PFASの問題とその検出方法

PFASは、環境や人の健康に悪影響を及ぼす可能性があり、各国で規制が強化されています。米国や日本では、飲料水中のPFASに対する基準が設定され、これにより自治体や産業界でのPFAS検出のニーズが急増しています。現在行われているPFAS検出は、一般に「金標準」とされる液体クロマトグラフ質量分析法(LC-MS/MS)によるものですが、そのコストや時間がかかる点が課題となっています。

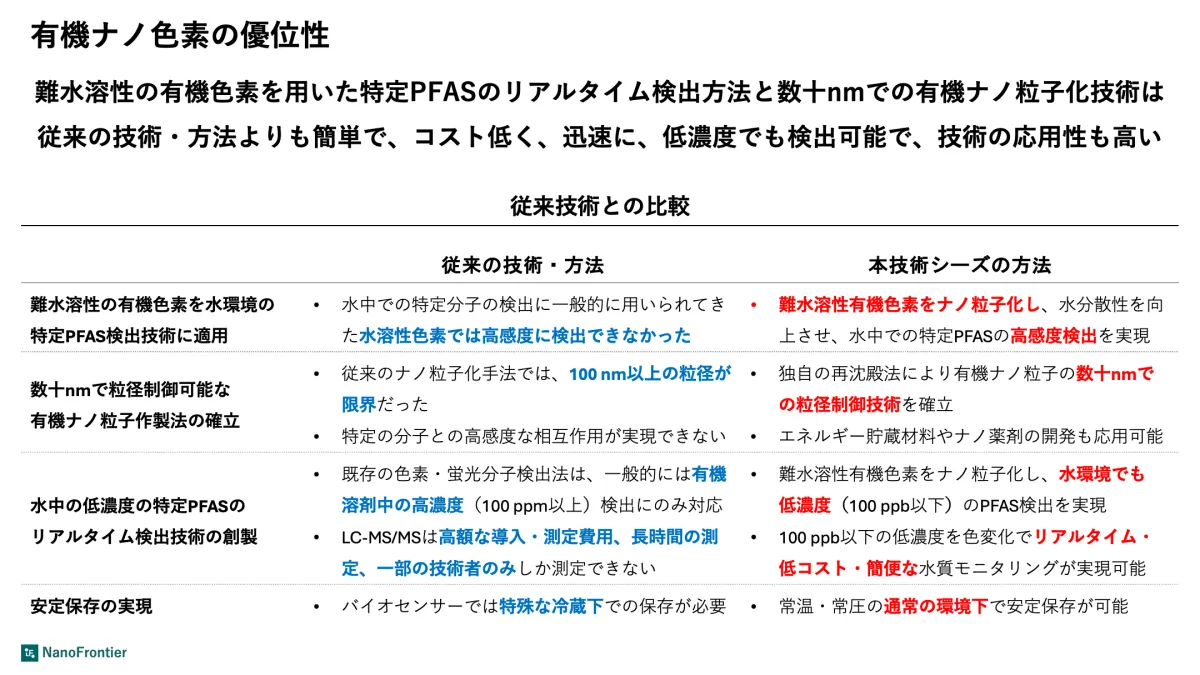

有機ナノ色素の特長

NanoFrontierが開発する有機ナノ色素は、水中の特定PFASが存在する場合に瞬時に色が変わる検出試薬です。この技術により、専門的な機器がなくとも視覚的に正確な判断が可能となり、現場での迅速な意思決定を支援します。具体的には、従来の検出方法に比べて、手間やコストを削減し、高頻度でのモニタリングが実現します。

ユースケース

有機ナノ色素の導入により、様々なユースケースが考えられます。まず、浄水場や工場排水のリアルタイムモニタリングにより、排出物の動向を把握できるようになります。また、除去プロセスの最適化や仕入れ材料の受入検査にも活用でき、業務の効率化が期待されます。

共同実証パートナーの募集

NanoFrontierは、今後の事業を加速するため、共同実証や用途開発に取り組むパートナーを広く募集中です。PFAS問題に取り組む企業や自治体からの協力を歓迎し、現場データに基づいた最適な運用設計を進めていくことを目指しています。

まとめ

NanoFrontierの井上誠也代表は、「東北大学の研究チームと協力し、有機ナノ色素の量産と安定供給に取り組むことで、誰もがその場でPFASの有無を確認できるインフラを構築する」と語っています。これにより、仙台から世界の水安全に貢献することが目指されています。

- ---

会社概要や関連情報はこちらで公開されています。

関連リンク

サードペディア百科事典: NanoFrontier PFAS 有機ナノ色素

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。